L’effusion chromatique

Texte écrit par Frédéric Jacquin, 2023.

Emmanuelle Belleville se sert du pastel gras et de l’huile pour peindre. Ce sont ses deux médiums de prédilection.

Si on trouve beaucoup de paysages dans son œuvre et une série autour des mains sur le visage, on remarque un grand nombre de toiles et de dessins dont les titres ne nous permettent pas de les classer dans une catégorie reconnue de sujets. L’artiste promène ses intérêts en de multiples lieux sans chercher à épuiser un motif en particulier.

Au gré d’une inspiration dont elle ne détient pas consciemment le secret, son désir s’embarque à décrire des agapes de couleurs inattendues. Ces dernières induisent l’efflorescence de formes souvent dégradées en lamelles de petits points, par couches superposées, par explosion douce de la matière. Il y subsiste des éléments plus compacts, des aplats qui font songer à de grands lacs, des barrières colorées qui s’interposent comme des aurores boréales ayant migré vers le sud. La froideur se réchauffe. Les rouges et les roses se rétractent tout en s’étalant. Le jaune pâlit à la vue du bleu et du vert, orgueilleux et gonflés d’importance au contact des gammes chaudes qui paissent paisiblement dans les parages.

Tout change rapidement et la peinture se fait fluide, venteuse, gazeuse, bourdonnant au-dessus des contingences classiques de disposition spatiale. Elle murmure, dans un souffle doucereux et lancinant, l’ébauche du creusement de la lumière. Elle lui donne place comme forme à part entière, imbue de ses prédispositions à révéler, pour la peintre elle-même, la substance de ses recherches. Emmanuelle n’avance pas en ne sachant pas ce qu’elle fait. Elle tâtonne en misant sur l’éclat de toute la gamme que l’arc en-ciel lui accorde.

« Mais il faut conjuguer la tempête ? » a été peint en 2021. Format carré de petite taille (40 x 40 cm), il possède une densité de rouge, de mauve et de rose tempérés par l’arrivée froide de bleu et de blanc, porteurs de la lumière. Le sombre se fait chaleur et le clair refroidit l’atmosphère. Le grain de la toile affleure par endroit et souligne la finesse de la texture. Des tâches de couleurs éparses, des traînées de peinture légèrement apposées viennent condenser l’accord des plans. Un visage affleure au milieu sans plus de précision. Une décharge mauve lui brouille les traits, envahit l’œil tout en fixant la composition verticalement à partir du bas. L’ensemble se met à respirer alors que tout se ressert. Les contraires engagent la conversation sans s’écharper. La figure se définit puis s’altère au profit d’éléments picturaux indéterminés. Elle est subordonnée à la peinture. Elle n’existe pas hors de sa matérialité colorée. Ou du moins, elle se confond avec elle.

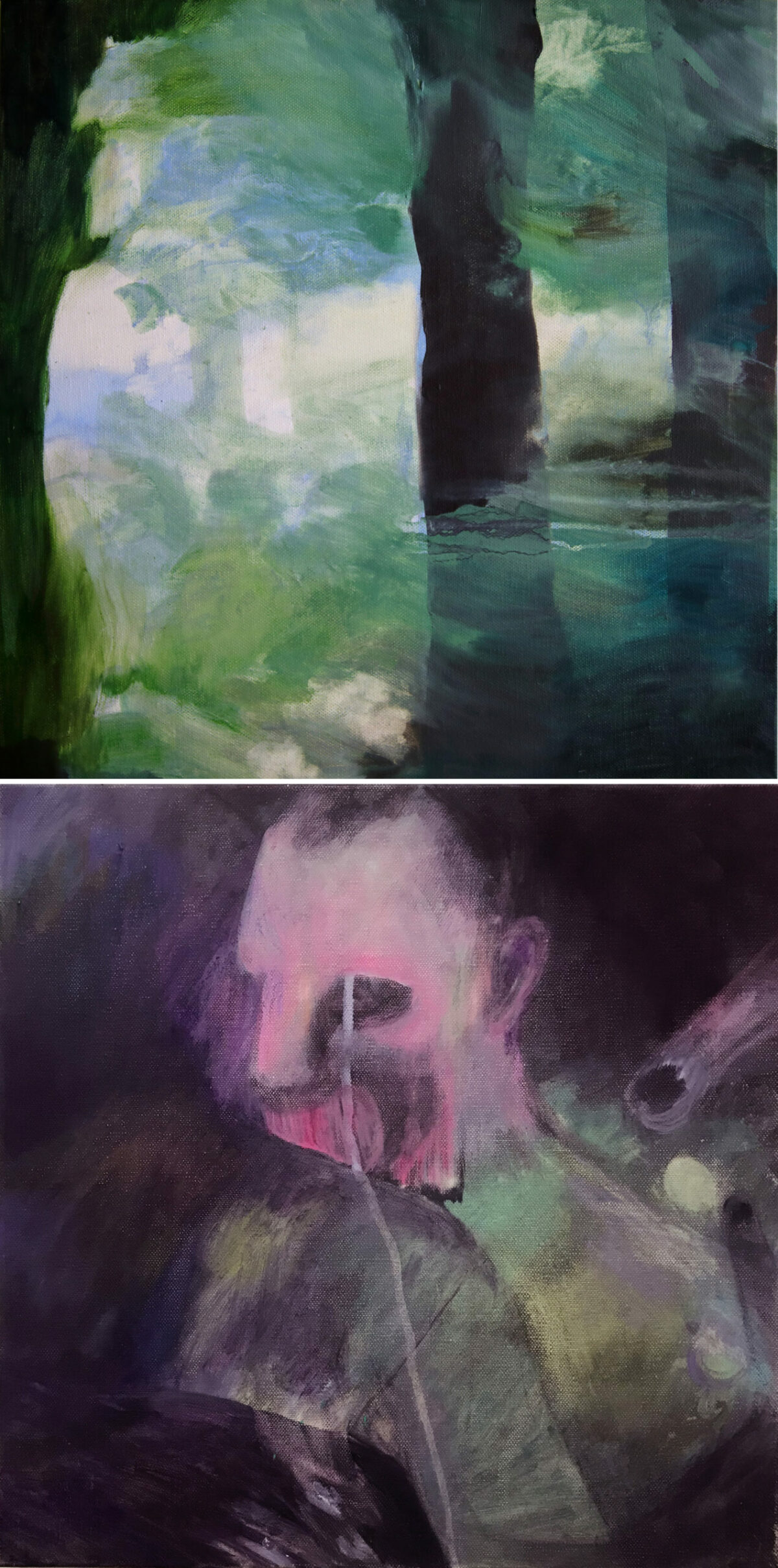

Dans un tableau prénommé « La maison verte », une salve d’air s’engouffre avec toute sa verdeur sous une sorte de auvent qui abrite une pierre posée à l’angle gauche de la composition. Cette pierre se tient en retrait de l’espace principal qui voit s’agiter des nuées insaisissables. Le rouge orangé de l’auvent renforce le caractère immatériel des boursouflures de l’air, agitées du vert/jaune d’herbes folles ou de tout autre chose en suspension. Rien ne résiste et tout s’accorde. « Masque-rivière », œuvre plus petite, bruisse de la même cadence tempétueuse qui bouscule tendrement la maigre stabilité du bas du tableau. Son équilibre est compromis. Les fondations se dévissent. Malgré tout, il y flotte une poésie de premier jour de printemps, rêveuse et insondable.

Chaque toile d’Emmanuelle se joue de ces agencements plus ou moins expressifs, chamboulés et sourds à toute interprétation trop littérale. Le sujet se voit éventé, détourné, dilué dans une antre de couleurs qui lui corrode sa symbolique et sa constitution. La peintre édifie des surprises visuelles qui égarent le spectateur. Elle construit en défaisant. Elle ne peint pas l’hiver de Poussin ou l’avalanche de Turner. Elle projette l’asymétrie de sa vision dans un improbable ballet de flaques et de filaments déposés sur le support, comme autant de signes sensibles servis par ses intuitions.

Elle n’en oublie pas cependant l’esprit premier d’une toile qui est de créer une image et qui se sert d’un objet pour la bâtir. Emmanuelle a sillonné l’histoire de l’art. Ses goûts pour la fin du 19 ème siècle, parmi symbolistes, nabis et autres apparentés, se retrouvent en se télescopant sur bon nombre de ses toiles et de ses dessins- Un clin d’œil à Vallotton, entraperçu dans un couple enlacé, solarisé de vert et d’orange, un personnage indéfini tiré du souvenir d’une toile du côté de Bonnard ou Vuillard, des instants intimes perlés de lumière saturée, recroquevillés en petits formats épris de couleurs chaudes- Emmanuelle énonce ses emprunts comme tous les peintres amoureux de leur médium. Elle ne copie rien, elle s’inspire. Et par ce fait même elle noue un acte sur la surface du tableau : non pas strictement réinterpréter ce qu’elle aime et qu’elle a élu dans le corpus des maîtres anciens, mais bouleverser sa propre conscience de ce qui l’anime. Elle croit en une connaissance accumulée dont elle se sert pour aller à sa propre rencontre, sans vouloir que le chemin ne soit trop explicite. Ses surprises visuelles citées précédemment s’adressent d’abord à elle. Elles lui donnent l’occasion d’une plongée dans la couleur, dont elle badigeonne ses sujets.

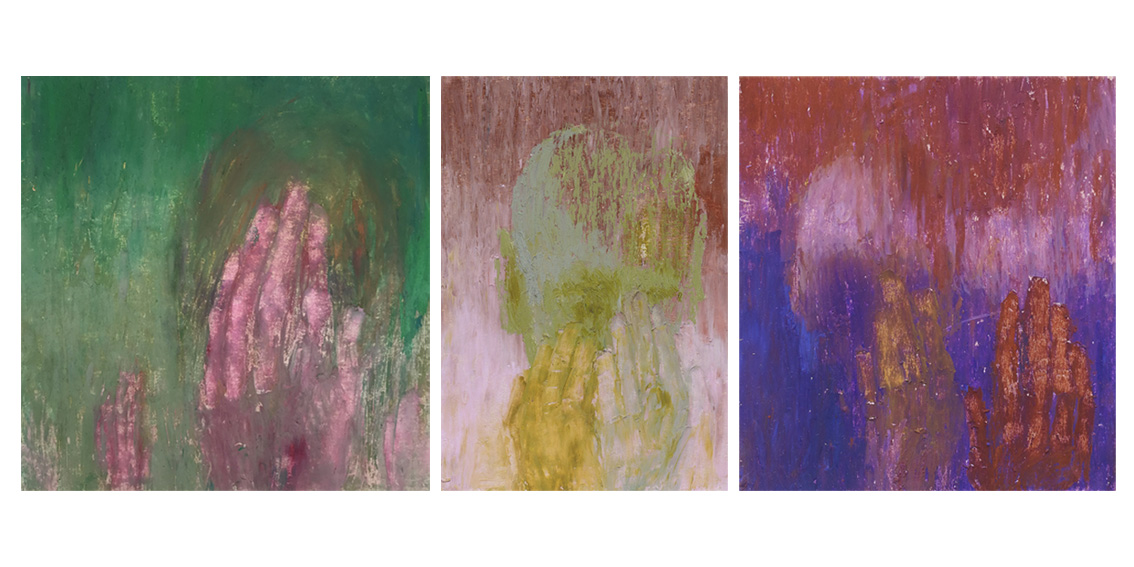

Le thème des mains sur le visage ou cachant le visage se répète à de nombreuses reprises dans ses derniers pastels gras. De petite taille, ces dessins n’en possèdent pas moins une présence exceptionnelle. Des lignes verticales strient de haut en bas la feuille. Quelques contours, quelques arrondis décrivent ce qui a l’allure d’un crâne plus que d’un visage. La mise à nu de la chair, du cuir chevelu ébrèche la tête et sa carapace. Des orbites ou de simples traces nous fixent sans nous voir. Un accablement ébloui, tuméfié de verts, de bleus, de marrons barbouillés exprime son humaine condition. Des cris silencieux, des larmes sans eau s’étonnent d’être pris dans l’étau relâché des mains et des doigts qui les emprisonnent sur le devant de la scène. Avec ces membres dressés et fragiles qui tentent de cacher ou de protéger la figure, Emmanuelle nous laisse entrevoir ce qu’elle peut dévoiler sans en perdre la saveur. Elle se sert de ce sujet éprouvant pour espérer le jaillissement de la couleur à l’orée du papier. Le fond se retrouve dans la même effusion. Le dessin, délicat, subtil, raffiné n’est plus seulement la ligne définissant la forme. Il est masse chromatique à part entière.

Avec le pastel gras, Emmanuelle s’affranchit sans le perdre du contrôle qu’elle donne à son expression. La couleur dessine et imprime ses visions. Elle rend compte d’un accomplissement dans son emploi qui témoigne de la maîtrise de l’artiste, autant dans ses moyens que dans sa créativité.

Paris, février 2023

Ce soir, peinture – extrait

Texte écrit par Lionel Lathuille à l’occasion de l’exposition Entre-deux à la Galerie Michel Journiac, 2015.

(Dans le TGV, échange téléphonique avec Emmanuelle Guédon-Belleville qui m’invite à écrire sur sa peinture. Aussitôt l’évocation de sa peinture modifie la perception des éléments du paysage à l’extérieur, ainsi que des corps dans le train. La présence d’une voyageuse dont le visage est dissimulé par le cadre de la porte vitrée attire l’attention.) Figure puissamment expansive dont l’énergie semble filer par l’absence de visage. J’y substitue aussitôt le soleil pâle qui diffuse à cette heure du soir une lumière crémeuse dans le voile nuageux. Un visage irradiant comme une tâche diffuse, une auréole claire dans une nappe ou un drap tendu à l’échelle d’un paysage. Des figures visibles dans les toiles d’Emmanuelle continuent alors de s’inviter. On reconnaît la densité d’une peinture par sa capacité à hanter le réel sitôt qu’on la convoque.

Les voitures traversent les vallons de la Bourgogne ; les arbres, les buissons, les toits, les herbes, les bords de route, les poteaux poussent d’un seul élan leur ombre dans une étendue bosselée et sidérée par le passage du train. La vitesse taille des instants de vision, découpe des pans de territoires, et pourtant c’est la sensation d’une mouvance suspendue que le regard emporte. Paysage en lamelles vibrant contre la vitre. Champs, bestiaux, bâtisses, taillis, voiries, mares, pylônes, nuages, tous ensemble liés dans la sourde nécessité d’apparaître, tous ensemble soudain liés au désir dans lequel puise le geste au moment de peindre, tous ensemble liés à ce geste qui saisit par glissements progressifs l’intimité d’espaces que la conscience situe pourtant raisonnablement au-delà de sa portée.

Que mon détour paysager ne produise pas de confusion : ce que la peinture d’Emmanuelle Guédon-Belleville apporte de visions et d’éléments figurés ne correspond pas en détails à la brève énumération que j’ose derrière la vitre du train, mais il me semble que ce qu’elle incarne dans ses jus colorés, ses coups de brosse, ses coulures, ses nappes de couleurs enchâssées, ses voiles et ses plis, ses teintes crues ou nacrées, ses surfaces étirées et sinueuses, c’est peut-être justement la mémoire d’étendues auparavant éprouvées que l’acte de peindre parvient, par ses déplacements et recouvrements, à assembler, resserrer et présenter. Des éclats de sensations rapprochés pour faire corps avec nous qui les regardons. Un tissu de sensations ample et fluide, aussi bien dans les petits que les grands formats, à la mesure de notre désir de percevoir comment l’espace se constitue avec notre souffle et nos humeurs. Ou inversement. Car lorsqu’un corps apparaît dans les toiles d’Emmanuelle Guédon-Belleville, c’est souvent un corps que j’appellerais de nature végétale, un corps qui semble tirer sa substance des champs colorés qui l’ont engendré, un corps qui émerge des échanges de surfaces, une figure issue de la rencontre entre le lieu réel de la peinture et la manifestation d’un météore, un phénomène volatile en quête de chair.

Assis dans mon fauteuil, tout entier absorbé à croiser les morceaux de paysage que surprend le passage du train et le souvenir d’œuvres d’Emmanuelle que j’ai pu appréciées dans son atelier, je réalise combien, une fois les manies du regardeur satisfaites : approcher, longer, biaiser, sélectionner, approcher encore à en renifler la toile, reculer, chercher la bonne distance pour saisir la globalité… je réalise combien, en dépit de ces stratégies, c’est une peinture que j’apprécie également en la contemplant immobile, car c’est une peinture qui a la faculté de venir à soi. C’est une peinture qui s’organise et s’ajuste lentement autour du regard, à la manière d’une plante dont la prodigieuse plasticité compense l’impossibilité de mouvement pour mieux habiter l’espace. Il y a dans cette peinture toute la complexité frémissante d’une plante qui se déploie et nous accueille dans ses plis pour témoigner de l’espace à l’œuvre.

Le train file et je ferme les yeux. J’appelle à regarder sa peinture encore, à la suivre, à l’observer continuer et avancer encore son déploiement sensible. Autant que pulse dans le paysage la présence de celui qui le parcourt, j’aime entendre avec elle l’énergie qu’elle engage pour oser l’émergence des formes. Et encore. Dans le soir, je revois ses couleurs qui font et défont l’apparition de l’image. Le regard entre dans les surfaces comme dans une profondeur inattendue, remuante. Il s’enfonce en vérité au travers d’un relief, assailli au crépuscule par une lumière infiniment désireuse de voir.